ゲリボルからフェリーでダーダネルス海峡を渡り 対岸のラ-プセキへ

ダーダネルス海峡は昔しヘレスポントス海峡ともいわれBC480年の第2次ペルシャ戦争でクセルクセス王が西側セレトスと東側アピドス間に2本の船橋を渡した海峡でもあります また ゲリボルはBC405年ペロポネソス戦争においてアテネがスパルタに アイゴスポタモイの海戦において決定的な敗北を帰したところです (ゲリボル半島にアイゴスポタモイ川が流れる) 12/8/2013 トルコ

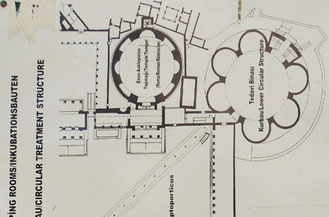

トロイといえばホメロスの叙事詩「イーリアス」・「オデュッセイア」と考古学者ハインリヒ・シュリーマンが余りに有名 トロイはイオニア地方のダーダネルス海峡に面した要衝の都市としてBC1300頃最盛期を向かえる トロイ遺跡はスカマンデル川とシモス川に挟まれたヒサルルックの丘にある トロイ戦争はBC1400~BC1200の間におこり第Ⅵ市の遺構が該当するとされる (左は案内板の想像図) 12/8/2013トロイ トルコ

【参考】トロイ戦争時代の想像図 正面東門 左ダルダノス門 第6市

ダルダノス門 (別名スカイア門 複数形:スカイアイ) (想像図の正面左入口にあたる部分)

神話と映画の世界でもあるが パトルクロスとヘクトル(プリアモスの王子)の戦いの後 ここでアキレウスと ヘクトルの戦いがあったとされる 上の覆いのある所はシュリーマンがいわゆる「プリアモスの黄金」を発見したところだが 後にそこは第Ⅱ市遺構であり彼は深堀りし過ぎたとさている トロイ遺跡 410059 12/8/2013 トルコ

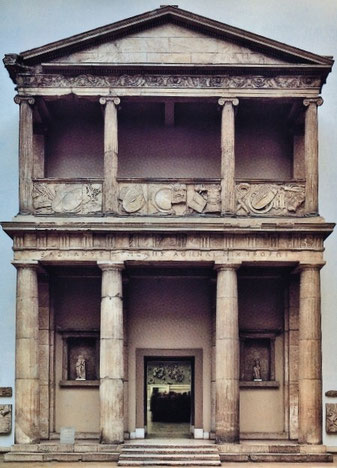

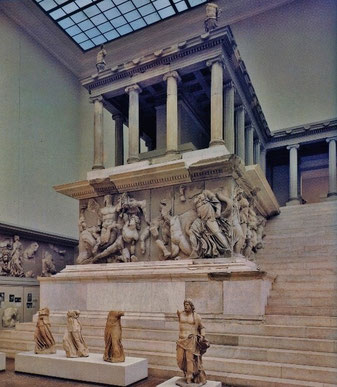

19C末プロイセンの新ドイツ帝国が成立したとき 英国の大英博物館や仏国のルーブル美術館のようなギリシャ芸術の重要作品を所有することが 国威発揚のために必要とされた

露土戦争に乗じて ビスマルクはオスマントルコからカール・フーマンによるペルガモンの発掘品を 2万マルクで買取りベルリンに送り再現した

シュリーマンのトロイ発掘同様大変な話題を呼んだが 芸術的価値はペルガモンの発掘がはるかに勝るものをもたらしてくれた

なかでも高彫りのフリーズのテーマは ギリシャ神話のティタノマキアやギガントマキアで巨人族に対する12神の戦いです ペルガモンの支配者がガラティア王国 (小アジアに移住したガリア人の国)や周辺国との戦いの勝利を神話を借りて誇示をしたようです

(上)左の面は2匹の蛇が巻き付く 「ヘルメスの杖」 この杖は語源的にはギリシャ語ケリュケイオンKerykeion伝令官(ゼウスの)に由来し大地の力の象徴である二匹の 蛇がまとわりつく 右の面はヘルメスが羊を盗んだことに因む像 ヘルメスは商売・旅人・泥棒の守護神

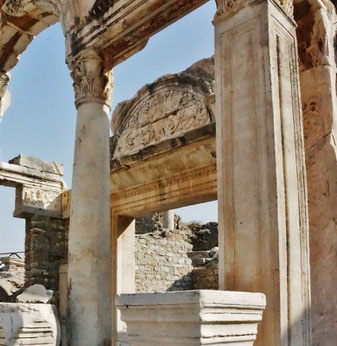

建国の祖アンドロクロスはデルフォイの神託に従いイノシシと魚に恵まれたこの地を捜しあてた

コーナー部イノシシと魚のレリーフ もちろんレプリカ

アナトリア地方はもともとアレキサンダーの東方遠征に端を発したヘレニズムの土壌のうえに

ローマ帝国の支配により継承拡大されたギリシシャ文化の花が開いて ギリシャ神話に因む遺跡が随所にあり グレコ・ローマン時代の特徴が感じられます

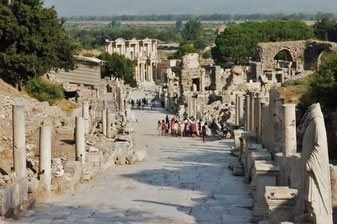

大劇場 ヘレニズム時代に建設 クラウディウスが拡張を始め トラヤヌスの時代に完成 24500人収容

聖パウロはエフェソスに何年か住み伝導活動をしたが それに反対してアルテミス信仰で利益を得る地元アゴラの銀細工デミトリウスは仲間を扇動し大劇場で暴動をおこした エフェソス

港大通り 大劇場からエフェソスの港まで 11m幅で 530m続いていた

アルテミス神殿跡「世界の七不思議」の一つ 柱1本がむなしく残るのみ

アルテミス神殿復元想像図 でも今は眼鏡をかけるとこんなCGが見える

ゼミ渓谷 カッパドキア

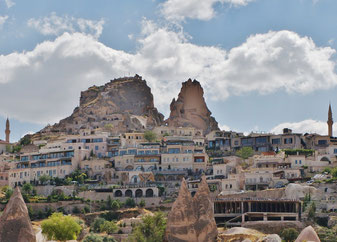

カッパドキアとは「美しい馬のいる国」の意味 その中心地ギョレメは「見てはならないもの」の意味があり 地名の意味もそれなりにおもしろい ここはエルジェス山の噴火による火山灰や凝灰岩の溶岩層にできた奇岩地形 4Cころからキリスト教修道士が洞窟を掘って住み始める 410061 16/8/2013 トルコ

(上)ギョレメ屋外博物館 ギョレメ谷には現在30以上の岩窟教会がある 内部には「カッパドキア様式」の壁画(セッコ法)が残る 4C頃からキリスト教徒が住みはじめ9C頃からイスラムの圧迫がら逃れるため岩窟教会が造られ ギョレメには350~500もの教会があった カッパドキア

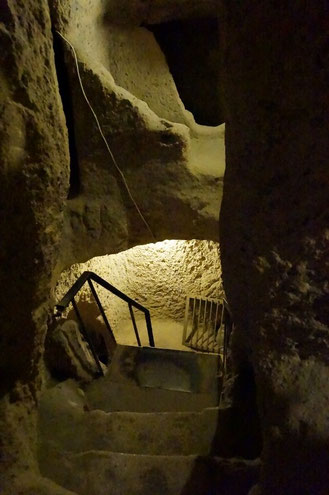

(左) デリンクユとカイマクルの地下都市 BC4Cからの地下都市の記録が残るが謎が多い ここにもイスラムから逃れたキリスト教徒がすんだ デリンクは8万人カイマクルは2万人と推定される

メブラーナ博物館 セマー(旋舞)で知られるメルヴェリー教団の創始者メヴラーナ・ジェラールッディン・ルーミーの霊廟 中庭 13C末創建 15/8/2013 コンヤ トルコ

ボスポラス海峡 この海峡に纏わる話は山ほどある ギリシャ神話でゼウスは不倫相手のイオをヘラから隠すため牝牛の姿に変えるが 見破られ虻を放たれ 牛の姿のまま海峡を渡ったとされ 「牛の渡し場」の意味がのこる ヘロドトスによるとBC514年ペルシャのダレイオス1世は黒海沿岸のスキティア遠征に際しギリシャ人マンドロクレスこの海峡に浮橋の架橋をさせた 7Cに東ローマ帝国はコンスタンチノープルをウマイヤ朝アラブに包囲されるも「ギリシャ火」 で撃退する 13Cアレクシオス4世の帝位争奪戦につけこまれ第4回十字軍に占領される 15Cにはオスマントルコ帝国に海峡を封鎖されコンスタンチノープルは遂に陥落する またフィクションですが19C海峡の通行税を払うのを拒否して黒海沿岸を一周して対岸に渡ったジュール・ベルヌの「頑固ものケラヴァン」の話もあります 現在は1936年のモントルー条約により商船の自由航行と軍艦の航行の制限が定められる 後方はほぼ最狭部(660m)に架けられたファーティフ・スルタン・メフメト橋 7/8/2013

ルメリヒサーリ メフメト2世がコンスタンチノープル攻略中の1452年海上封鎖を狙い4か月で造営した

「ローマの城」の意味 オスマン軍はこの近くから牛を使って艦船を引上げ 東ローマにより入口を閉鎖されている金角湾に運びいれ勝利をつかむ ウルヴァンの大砲も奏功した

アナドルヒサーリ 「アジアの城」 14C末 海賊対策と ヴィザンチン軍の黒海への通過を阻止してオスマン・トルコ人の沿岸地域への移住を助けた 周辺は現在 宮殿・離宮・庭園そして民間のホテル・豪邸などが並ぶ 17/8/2013

ルメリヒサーリからの眺め

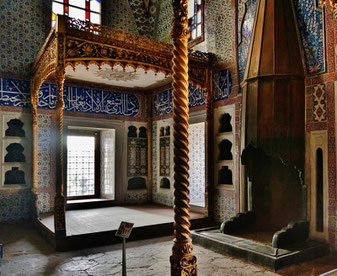

ハギアソフィア大聖堂

ヒッポドローム競技場跡 セプティミウスセウルス帝が都市を整備したときにつくる その後コンスタンチヌス帝が拡張 右に テオドシウス1世のオベリスク (ルクソールのカルナック神殿より運んだトトメス3世のオベリスク)

テオドシウスの城壁 (内側上部)

地下宮殿

4C~6C(コンスタンチヌス帝~ユスティニアヌス帝の時代)にかけて造られた地下貯水池で水はヴァレンス水道橋から引かれていた コリント式の円柱が並ぶ

メドゥーサの首が2体1984年改修時に発見された